[윤관 대법원장과 구속영장실질심사제 정착]

윤관 대법원장의 별세소식과 함께, 그의 업적으로 첫 손가락에 꼽는 것은 구속영장실질심사제의 정착입니다.

워낙 중요하지만, 변화무쌍했기에, 사실과 법률 정리를 할 필요를 느낍니다.

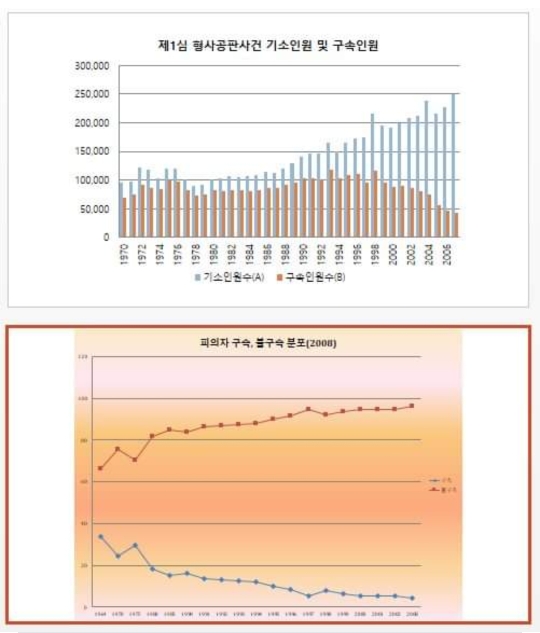

1. 1996년까지 구속영장의 주도권은 검사에게 있었습니다. 검사는 판사에게 구속영장을 청구하고, 판사는 검사가 제출한 서면에 의거하여 영장발부 여부를 판단합니다. 검사의 서면에는 검사 입장에서 구속사유가 적시되어 있기에, 판사가 거부사유를 발견하기도 어려워 90% 이상 영장발부가 이루어졌습니다. 그러니 판사는 법률상 권한을 갖고 있다고 해도, 서류결제 정도였고, 어떤 때는 자판기처럼 운용되었습니다. 1980년대까지 기소될때 80% 이상은 구속기소되었습니다. 불구속수사.불구속재판의 원칙은 교과서에만 실려 있는 정도였습니다.

2. 1993년 문민정부의 출범과 함께 사법개혁의 목소리가 시민사회에서 거세게 몰아쳤고, 법원도 사법발전위를 출범시켜 합리적인 개혁을 도출하려고 애썼습니다. 그때 '불구속수사.재판 원칙의 관철'은 인권보장과 영장남용을 억제하기 위한 제일의 의제이기도 했습니다.

3. 지방법원 판사들 중에 일부가, 구속영장 심사를 충실히 하기 위해선 검사 제출 서류로는 부족하고 피의자를 직접 면담하여 피의자 의견도 듣고 피의자측이 내는 서류도 봐야 하겠다고 나서자, 검찰측은 법에도 없고 전례도 없는 일이라며 강력 반발했습니다. 그러자 판사 몇분이 그러면 영장 기각이다...고 하여 뜨거워졌습니다.

4. 윤관 대법원장은 이 의제를 매우 중시하여, 양삼승 한상호 등 핵심적 역할을 하는 판사들과 함께, 영장실질심사제도의 도입을 위한 방안을 만들어냈고, 국회는 형소법 개정을 통해 실현시킵니다. 영장심사판사는 "구속 사유를 판단하기 위하여 필요하다고 인정하느 때에는 피의자를 심문할 수 있다"(201조의2). 1997.1.1.부터 시행됩니다. 이 첫 영장실질심사제는, 법관이 직권으로 여부를 결정하는 것이고, 임의적인 것이어서 한계가 없진 않지만, 중요한 첫 걸음을 뗀 점에서 역사적 의미가 큽니다. 영장실질심사제가 시작된 해에 검사의 영장청구율이 90%에서 80%로 떨어졌고, 법관의 인용율이 90%에서 80%로 떨어지니, 0.8*0.8=0.64가 되니 영장의 실제 발부건수로 보면 60% 선으로 떨어지는 결과가 나옵니다. 제도의 도입과 첫 시행만으로, 불구속 비율이 20% 이상 늘어나게 되니 획기적인 제도개혁인 셈이지요.

5. 검찰은 크게 반발하였고, 검찰 출신 이건개 의원이 개정안을 냅니다. 법관 직권이 아니라, 피의자의 신청이 있을 때 실질심사를 받게 하자는 것입니다. 당사자의 뜻에 따르게 하는 방안이니 인권신장에 오히려 기여할 것 같이 보이지만 실상은 다릅니다. 수사단계의 피의자는 매우 취약한 입장에 있기에 감히! 검찰이 싫어할 게 분명한 영장실질심사를 신청하기 꺼려할 것이다~는 속셈이 있던 거지요. 이 개정안은 1997.12.13.부터 시행됩니다. 도입된 지 만1년도 안되어 축소,좌초될 위기에 처한 것이지요. 다만 피의자들이 영장기각(불구속)을 위한 실질심사 신청의 기세를 늦추지 않았기에, 그럭저럭 실질심사제가 이어지게 됩니다.

6. 그러다 2003-4년에 이르러 노무현 정부하의 사법개혁위원회가 모든 영장사건을 반드시 실질심사에 회부해야 한다는 방향으로 결단하기로 합니다. 그리하여 2007.6.1.의 형소법 개정을 통해 "구속영장을 청구받은 판사는 지체없이 피의자를 심문하여야 한다."로 못박습니다. 2008년부터 구속영장이 청구된 모든!!! 피의자는 판사의 면전에서, 실질심사를 받으면서, 자신의 의견과 자료를 제출할 수 있게 되었습니다. 실질심사를 받는 피의자를 위해 모든!!! 영장심사에는 변호인의 조력권을 보장하게 되었습니다.

7. 이러한 결과, 검사의 영장청구 비율이 현저히 줄어들었고, 판사의 영장발부 건수와 비율은 현저히 줄었습니다. 과거 80% 이상이 쇠고랑을 차고 재판에 임했는데 비해, 지금은 3% 이하가 구속상태에서 재판에 임하게 됩니다. 불구속수사.재판의 원칙이 원칙으로 정착된 것이지요.

8. 이를 통해 사법개혁이 어떻게 이뤄질 수 있을까도 짐작될 수 있습니다. 국민의 불편, 억울함, 인권침해를 문제삼은 시민사회, 언론 등이 먼저 강력히, 지속적으로 문제제기를 하고, 제도권 내에서 판사들이 선제적으로 방안을 시행하고, 수뇌부 차원에서 강력한 정책의지를 갖고 밀고 나가고, 법적 제도화를 거쳐 새로운 시대가 탄생한다는 것이지요.

하지만 1997년의 첫 입법이 기득권을 가진 검찰의 반격으로 곧 위기를 맞듯이, 새로운 제도는 정착에 이르기까지 전진과 반작용의 소용돌이를 거쳐갑니다. 그러다 10여년 후엔 완전히 새롭게 정착된다는 것이지요. 우리가 개혁을 추진할 때, 일사불란하고 일직선적인 개혁이 되는 경우는 거의 없고, 후퇴와 반작용의 폭풍을 뚫고 나아가면서 장기적으로 새로운 제도에 적응, 정착되어가는 것입니다.

9. 윤관 대법원장은 구속의 폐해를 실감하고, 이를 직시하면서, 개혁안을 만들어내고 법제도와 실무를 정착시킨 점에서 역사적 소임을 훌륭히 수행했습니다. 그 과정에서 수고하고 또 역풍을 감당해야 했던 판사들의 고초도 적지 않았음을 기억합니다.